Ein Gastbeitrag von Lena

Es gibt diese Tage im Leben, an die man sich auch noch Jahre später erinnert. Diese Tage, die besonders sind, anders als andere. So ein Tag war bei mir der 28.02.2012. Erstmal war alles normal. Aufstehen, Frühstück, für die Uni lernen und dann auf zum To-Do des Tages: Lattenroste im Möbelhaus testen. Nichts Besonderes. Ein Tag, an den ich mich heute nicht mehr erinnern würde, wenn mir nicht völlig überraschend auf dem Weg zum Ausgang, plötzlich die Lichter ausgegangen wären. Als ich einige Zeit später, völlig orientierungslos, kurz wieder zu mir kam, lag ich auf dem Rücken, alles schaukelte und die Lichter waren nicht mehr weiß, sondern blau und drehten sich an der Decke über mir, begleitet von lauten Sirenen. Jemand redete etwas von einem epileptischen Anfall, dann waren die Lichter wieder aus. In der Notaufnahme konnte ich mich ausruhen, unterbrochen von CT und MRT Aufnahmen kam ich langsam wieder in der Realität an.

„In Ihrem Kopf ist ein Tumor. Der muss raus.“ Die Ärztin war sehr freundlich und sehr direkt – eine Kombination, die ich zu schätzen weiß. Leider konnte sie mir nicht mehr über den neuen Mitbewohner erzählen. Ein Monat mit vielen verschiedenen Untersuchungen, Ärzt:innen, Blutabnahmen und weiteren Anfällen folgte. Immer noch war nicht klar, was da genau in meinem Kopf wuchs. Nach und nach erzählte ich es meiner Familie und Freund:innen. Gefühlt jeder und jede kannte jemanden, der auch schon mal einen Hirntumor hatte, keine große Sache, war gutartig, raus damit und weiter ging`s.

Einen Monat nach meinem ersten Anfall, wurde mir der Kopf aufgeschnitten, der Tumor weitestgehend entnommen und untersucht. Der junge Neurochirurg drückte sich mehrere Tage davor, mir zu sagen, was er mir da genau aus dem Kopf operiert hatte. Doch dann war sie wieder da, diese wunderbar direkte Art: „Es ist ein „Glioblastom, WHO Grad 4, schlechte Prognose“. Außer „schlechte Prognose“ verstand ich nichts. Auf meine Nachfrage, wie lang ich noch hätte, sagte er: „Laut Statistik maximal 15 Monaten. Mach dir eine möglichst schöne Zeit zwischen Chemo und Bestrahlung.“ Weg war er.

Glioblastome sind die häufigsten bösartigen hirneigenen Tumore bei Erwachsenen. Im Gegensatz zu vielen anderen Krebserkrankungen sind Glioblastome bis heute nicht heilbar. Ein schlauer Tumor, der sich ausbreitet wie eine Krake, die ihre vielen langen Arme bis in den letzten Winkel der schier unendlichen Verzweigungen des menschlichen Gehirns ausstreckt. Und als ob das nicht genug wäre, hinterlässt er auch noch überall mutierte Zellen, die jederzeit wieder wachsen können. Unmöglich, das komplette Vieh zu fassen zu bekommen. Es fühlt sich an, als hätte ich eine unsichtbare Armada von Selbstmordattentätern in jedem noch so versteckten Winkel meines Gehirns sitzen, stets eine Hand am Auslöser des um die Hüften geschnallten Sprengstoffgürtels, allzeit bereit sich in die Luft zu jagen.

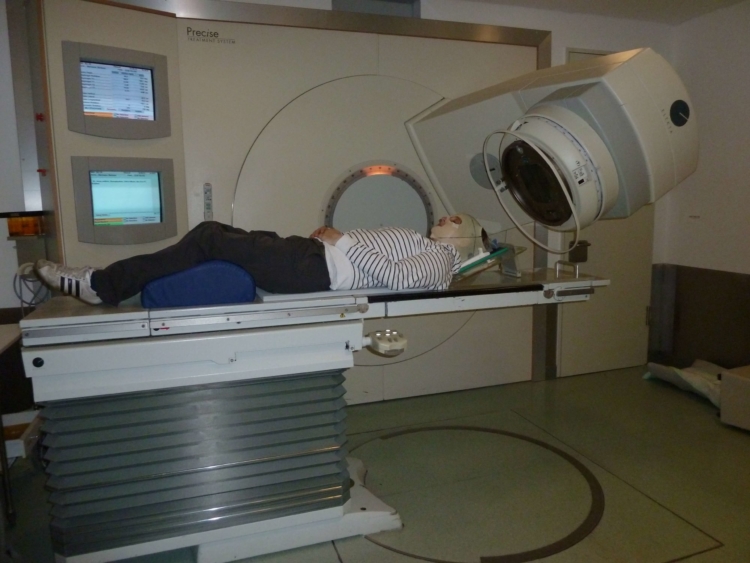

Die „Warum-Frage“ stellt sich mir aber bis heute nicht. Ich bin ein Mensch der radikalen Akzeptanz mit den daraus resultierenden Handlungsfolgen. Die tiefen Täler mussten durchschritten werden, etwas anderes blieb mir nicht übrig. Am schlimmsten war die unglaubliche Schwäche, die ich in den darauffolgenden Monaten erleben musste. Mein körperlicher Zerfall. Dazu der Verlust meines Geschmackssinns, die dicke Nebelwand in meinem Kopf, verursacht durch Bestrahlungen und die vielen verschiedenen Medikamente, die ich einnehmen musste sowie die totale Abhängigkeit von den Entscheidungen diverser Ärzt:innen. Viele neue Begriffe kamen in mein Leben: Bestrahlungsfelder, Gy, Temozolomid, Levetiracetam, Tavor, Grand Mal, Status Epilepticus, Psychoonkologie, SAPV, Patientenverfügung und so viele mehr. Eigentlich wollte ich nur schlafen, aber ein Termin jagte den nächsten. Ich war viel zu müde, um alles zu verstehen und zu organisieren. Ohne meine Familie wäre ich untergegangen – organisatorisch, emotional und finanziell. Eine Krebserkrankung gut überstehen zu können, muss man sich leisten können, auf all diesen Ebenen.

Die Krankheit veränderte mein Leben grundlegend. Meine Mitgliedschaft im Sportverein wurde ersetzt durch eine Mitgliedschaft in der Deutschen Hirntumorhilfe. Manche Menschen verabschiedeten sich, weil sie nicht ertragen konnten, was mit mir passierte. Andere kamen neu dazu und sind bis heute geblieben. Alle Wünsche und Pläne waren plötzlich verpufft. Kinderwunsch – abgeschrieben, Studium – abgebrochen, Unabhängigkeit – nicht mehr in diesem Leben. Von der Mitte der Gesellschaft als aktives und leistungsfähiges Mitglied an den Rand, auf Unterstützung angewiesen. Bald darauf hatte ich einen Schwerbehindertenausweis GdB 100 und eine volle Erwerbsminderungsrente, die bis heute nicht zum Leben reicht, dafür hatte ich nicht genug Zeit, bevor ich krank wurde. Was für ein tiefer Fall, mit dem ich niemals in der Blüte meines Lebens gerechnet hatte.

Nach vielen Monaten Bestrahlung und Chemo, war ich am Ende ein Pflegefall im Rollstuhl. Ich konnte nicht mehr laufen, mich nicht mehr selbst waschen, befand mich in einem dauerhaften Dämmerzustand. Die für mich vorgesehenen maximal 15 Monate rieselten wie durch eine Sanduhr davon. Meine Ziele wurden bescheidener. Ich wollte es schaffen, unsere Wohnung im zweiten Stock auf meinen eigenen Beinen zu erklimmen. Der Weg dahin war hart und beschwerlich, manchmal verließ mich der Mut, aber am Ende einer viel zu langen Reha habe ich es geschafft.

Aus maximal 15 Monaten sind Ende Februar zehn Jahre geworden. Bis heute sind meine Kräfte sehr begrenzt – das Level aus der Zeit vor meiner Diagnose werde ich wohl nie wieder erreichen. Zweimal pro Woche bekomme ich Physiotherapie, um meine Kopfschmerzen in einem erträglichen Rahmen zu halten. Alle vier Monate gehe ich ins MRT. Mit meinem Tumor habe ich ein Friedensabkommen geschlossen. In einem langwierigen Zwiegespräch habe ich versucht ihm zu verklickern, dass er, wenn er mich tötet, selbst auch drauf geht. Bisher umklammern die Attentäter weiter still die Auslöser ihrer Sprengstoffgürtel. Darauf vertrauen, dass nicht doch mal einer abdrückt, werde ich wohl nie.

Und was ist nun die Moral von der Geschicht´?

Für mich ganz klar:

Jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigene Statistik.